¿Alguna vez te has preguntado por qué la humanidad, generación tras generación, sigue soñando con un mundo perfecto? ¿Por qué, a pesar de los fracasos históricos y las decepciones colectivas, siempre hay alguien dispuesto a prometer el paraíso en la Tierra? Si estas preguntas te resultan familiares, te aseguro que el libro “Los colmillos del cielo: Utopías y desengaños de la historia”, del historiador y escritor Emilio Lara, te atrapará desde la primera página.

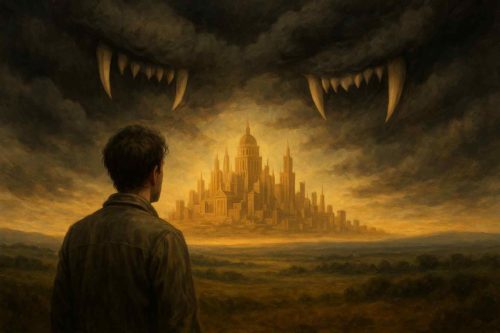

En este ensayo narrativo, Lara nos invita a recorrer la historia de las utopías, esos proyectos de sociedad ideal que han marcado el rumbo de la humanidad, para bien y para mal. A través de un enfoque interdisciplinario y una prosa cercana, el autor nos muestra cómo las utopías, aunque nacen como faros de esperanza, suelen transformarse en “cielos con colmillos” cuando se intentan imponer en la realidad.

El atractivo eterno de la utopía

Desde la antigüedad, los seres humanos han soñado con un mundo mejor. Platón imaginó su República ideal, Tomás Moro acuñó el término “utopía” en el siglo XVI para describir una isla perfecta, y desde entonces, la historia ha estado plagada de intentos por materializar estos sueños. Pero, ¿qué ocurre cuando tratamos de convertir la utopía en realidad? ¿Por qué tantas veces el paraíso prometido termina siendo un infierno?

Emilio Lara parte de estas preguntas para construir un ensayo que es, a la vez, una crónica histórica y una reflexión filosófica sobre la naturaleza de las utopías. Su tesis es clara: las utopías, aunque nacen como promesas de esperanza, suelen transformarse en “cielos con colmillos” cuando se intentan imponer en el mundo real. Es decir, lo que comienza como un sueño de perfección puede desembocar en sistemas opresivos, violentos o, en el mejor de los casos, decepcionantes.

Un recorrido por la historia de las utopías

El libro de Lara es un viaje fascinante por algunos de los experimentos utópicos más ambiciosos y emblemáticos de la historia occidental. El autor nos lleva desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, pasando por las revoluciones francesa y rusa, las comunas hippies y los movimientos contraculturales. Cada capítulo es una ventana a una época y a un sueño colectivo, pero también a sus sombras y desengaños.

Por ejemplo, Lara analiza el caso de la Revolución Francesa y la figura de Robespierre, quien, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, instauró el Terror y justificó la violencia como medio para alcanzar el paraíso revolucionario. Lo mismo ocurre con Stalin y la utopía comunista, que prometía un mundo sin clases pero terminó siendo un régimen totalitario. El autor no se limita a los ejemplos políticos: también explora las utopías tecnológicas de Julio Verne, las misiones jesuíticas en Paraguay (una de las pocas excepciones exitosas, según Lara), y hasta el fenómeno de Woodstock, símbolo de la utopía hippie de los años 60.

Lara no se queda únicamente en los grandes relatos políticos o sociales. También dedica espacio a las pequeñas utopías, esas que nacen en comunidades alternativas, movimientos artísticos o incluso en experimentos educativos. Todas ellas, nos dice, comparten el mismo impulso: la búsqueda de un mundo mejor, aunque los caminos y los resultados sean muy diferentes.

¿Por qué fracasan las utopías?

Una de las preguntas más interesantes que plantea el libro es por qué, una y otra vez, las utopías fracasan o, peor aún, se transforman en distopías. Lara sostiene que el problema radica en la propia naturaleza de la utopía: son experimentos sociales que utilizan a las personas como cobayas, prometiéndoles un paraíso que, en la práctica, suele volverse opresivo. La búsqueda de la perfección social, dice el autor, tiende a ignorar la complejidad y diversidad humana, imponiendo modelos rígidos que no admiten la disidencia ni el error.

El autor identifica en los líderes utópicos –desde Robespierre hasta los gurús de las comunas hippies– una capacidad extraordinaria para manipular las emociones de las masas y movilizar a la gente en nombre de ideales abstractos. El problema es que, una vez en el poder, estos líderes suelen recurrir a la represión y la violencia para mantener la pureza de su proyecto, convirtiendo el sueño en pesadilla.

Lara nos recuerda que la historia está plagada de ejemplos de utopías que, al intentar materializarse, han terminado generando más sufrimiento del que pretendían erradicar. El caso de la Unión Soviética es paradigmático: la promesa de una sociedad igualitaria y justa derivó en un régimen totalitario, con millones de víctimas. Lo mismo puede decirse de la Revolución Cultural en China o de los experimentos sociales en Camboya bajo el régimen de Pol Pot.

Un enfoque interdisciplinario

Lo que hace especialmente atractivo a “Los colmillos del cielo” es su enfoque interdisciplinario. Lara no se limita a la historia política o social; también explora cómo las utopías han influido en la literatura, el arte, el cine, la música y la filosofía. Así, el libro se convierte en una especie de mosaico cultural que muestra cómo el anhelo de un mundo mejor ha inspirado a generaciones de creadores y pensadores, pero también cómo ese mismo anhelo puede ser fuente de desencanto y sufrimiento.

Por ejemplo, el autor analiza obras literarias como “1984” de George Orwell o “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, que advierten sobre los peligros de las utopías totalitarias. También menciona películas, canciones y movimientos artísticos que han soñado con cambiar el mundo, a veces con resultados inesperados o paradójicos.

Esta mirada amplia permite al lector comprender que la utopía no es solo un fenómeno político, sino un impulso profundamente humano que se manifiesta en todos los ámbitos de la cultura. Desde las novelas de ciencia ficción hasta los experimentos arquitectónicos, la idea de crear un mundo mejor ha estado siempre presente, aunque pocas veces ha logrado materializarse sin consecuencias negativas.

La excepción que confirma la regla

A pesar de su visión crítica, Lara reconoce que no todas las utopías han fracasado. El caso de las misiones jesuíticas en Paraguay es presentado como una excepción notable: durante más de 150 años, los jesuitas lograron crear una sociedad relativamente igualitaria y próspera dentro del imperio español, basada en la educación, la cooperación y el respeto a las culturas indígenas. Sin embargo, el autor advierte que estos casos son raros y difíciles de replicar, en parte porque dependen de condiciones históricas muy específicas.

Este ejemplo sirve para matizar el discurso general del libro y para recordarnos que, aunque la historia de las utopías está llena de fracasos, también existen momentos de éxito, aunque sean excepcionales. El reto, según Lara, es aprender de estos casos y buscar formas de mejorar la sociedad sin caer en el dogmatismo ni en la imposición violenta de modelos ideales.

¿Por qué seguimos soñando?

Quizá la pregunta más profunda que plantea el libro es por qué, a pesar de todos los fracasos y desengaños, la humanidad sigue soñando con utopías. Lara sugiere que el deseo de un mundo mejor es una parte esencial de la condición humana: necesitamos creer que el futuro puede ser distinto, que es posible superar la injusticia, el sufrimiento y la desigualdad. Las utopías, dice el autor, funcionan como “motores ideológicos y emocionales” que nos impulsan a actuar, a imaginar alternativas, a no resignarnos.

Sin embargo, el gran reto es aprender de la historia y evitar los errores del pasado. Lara propone una actitud más humilde y realista ante el futuro: en lugar de buscar la perfección absoluta, deberíamos aspirar a mejoras graduales, a sociedades más justas y libres, pero conscientes de nuestras limitaciones y de la complejidad de la naturaleza humana.

Este enfoque invita al lector a reflexionar sobre sus propias expectativas y a cuestionar las promesas de soluciones mágicas que a menudo nos ofrecen los líderes políticos, los gurús tecnológicos o los movimientos sociales. La historia nos enseña que no hay atajos hacia la felicidad colectiva y que los sueños de perfección pueden tener un precio muy alto.

Un libro para pensar (y debatir)

“Los colmillos del cielo” es mucho más que un ensayo histórico: es una invitación a pensar críticamente sobre nuestras esperanzas y desilusiones colectivas. Lara escribe con un estilo ágil y cercano, combinando erudición con anécdotas y ejemplos que hacen la lectura amena y estimulante. El libro está lleno de referencias culturales, citas provocadoras y preguntas abiertas que invitan al debate.

Personalmente, creo que uno de los mayores aciertos de la obra es su capacidad para conectar el pasado con el presente. En un mundo donde proliferan las promesas de soluciones mágicas –ya sean políticas, tecnológicas o espirituales–, la advertencia de Lara resulta más pertinente que nunca. Nos recuerda que no hay atajos hacia la felicidad colectiva, que los sueños de perfección pueden tener un precio muy alto, y que la verdadera sabiduría consiste en buscar el equilibrio entre la esperanza y la prudencia.

Además, el libro es una excelente herramienta pedagógica. Puede ser utilizado en clases de historia, filosofía, literatura o ciencias sociales para debatir sobre el papel de las utopías en la historia y su relevancia en el mundo actual. Las preguntas que plantea son universales y atemporales: ¿Es posible construir una sociedad perfecta? ¿Debemos renunciar a nuestros sueños colectivos o, por el contrario, aprender a soñar de forma más realista y responsable?

Reflexión final: el cielo con colmillos

En resumen, “Los colmillos del cielo” es un libro imprescindible para quienes se interesan por la historia, la filosofía y la condición humana. Emilio Lara nos ofrece una mirada lúcida y matizada sobre las utopías, sus promesas y sus peligros. Nos invita a soñar, sí, pero también a desconfiar de quienes prometen el paraíso a cualquier precio.

Al final, quizás la mayor lección del libro es que el paraíso, cuando se impone desde arriba y se pretende perfecto, suele mostrar sus colmillos. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar: significa, más bien, que debemos aprender a soñar con los pies en la tierra, conscientes de que la perfección es inalcanzable, pero la mejora es siempre posible.

En estos tiempos de incertidumbre y cambio, la reflexión de Lara adquiere una relevancia especial. Nos recuerda que la utopía no es un destino, sino un horizonte que nos impulsa a avanzar, a mejorar, a no conformarnos. Pero también nos advierte sobre los peligros de la ingenuidad y el fanatismo, invitándonos a cultivar una esperanza crítica y responsable.