La demolición de la Pennsylvania Station en Nueva York durante los años sesenta fue más que la pérdida de un edificio emblemático. El New York Times la calificó como un “monumental acto de vandalismo”, pero lo que vino después resultó aún más revelador: cuando Daniel Patrick Moynihan, uno de los políticos más influyentes del país, intentó construir una nueva estación en los noventa, el proyecto se estancó durante décadas. El Moynihan Train Hall finalmente abrió en 2021, tras casi treinta años de obstáculos burocráticos.

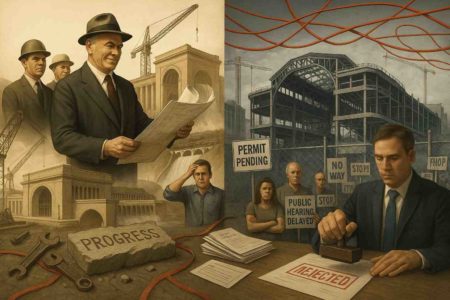

Esta historia encapsula perfectamente el argumento central de Marc J. Dunkelman en Why Nothing Works: Estados Unidos —y muchas otras democracias desarrolladas— han creado una “vetocracia” donde cualquier actor puede bloquear el progreso. Las grandes obras que una vez definieron al país se han vuelto prácticamente imposibles de ejecutar.

Cuando Estados Unidos construía el futuro

Hubo una época en que Estados Unidos era sinónimo de ambición constructiva. El país levantó la red ferroviaria más extensa del mundo, electrificó regiones enteras y desarrolló programas sociales de alcance nacional. La Tennessee Valley Authority ejemplifica esta capacidad: una agencia federal con poder casi absoluto sobre una región del tamaño de Inglaterra.

David Lilienthal, su director, actuaba como un “dictador benevolente” capaz de transformar paisajes, economías y vidas sin los controles que hoy consideramos inevitables. Construía represas, electrificaba granjas y ejecutaba proyectos de reforestación con una eficacia que hoy parece imposible. La clave estaba en la confianza: existía fe generalizada en las instituciones y en quienes las dirigían.

El despertar del recelo

Los años sesenta marcaron un punto de inflexión. La guerra de Vietnam, los fracasos de la renovación urbana y los excesos burocráticos alimentaron una reacción cultural profunda. Tanto conservadores como progresistas comenzaron a desconfiar de la concentración de poder. Emergió una nueva ética política que priorizaba el control ciudadano y la protección frente a los abusos del poder.

Este “giro jeffersoniano”, como lo denomina Dunkelman, tenía fundamentos sólidos. Las élites habían cometido errores graves e ignorado las voces de las comunidades afectadas. La respuesta fue multiplicar las salvaguardas, los procedimientos y los puntos de control. Los ciudadanos y las instancias locales recibieron herramientas para resistir y vetar decisiones impopulares.

El precio de poder decir no

El resultado es lo que Dunkelman llama vetocracia: un sistema donde la capacidad de bloquear está tan extendida que la acción colectiva se vuelve casi imposible. Cada proyecto debe superar una maraña de permisos, consultas y recursos legales interminables. La intención era proteger; el efecto ha sido, frecuentemente, la parálisis.

La pista de patinaje Wollman Rink en Nueva York ilustra esta dinámica. La burocracia municipal fue incapaz de reparar una simple instalación deportiva, abriendo la puerta para que Donald Trump interviniera y la terminara en tiempo récord. El contraste se convirtió en símbolo de la ineficiencia pública.

La paradoja progresista

Uno de los argumentos más incómodos del libro apunta directamente al progresismo. En su afán por proteger a los ciudadanos y descentralizar el poder, este movimiento ha contribuido a la situación actual. Las políticas diseñadas para empoderar a las comunidades locales han terminado obstaculizando la capacidad de hacer grandes cosas.

La paradoja es evidente: el progresismo, que originalmente impulsó la construcción de infraestructuras y la creación de instituciones robustas, ahora prioriza los procedimientos sobre los resultados. Hablar “verdad al poder” se ha vuelto más importante que ejercer ese poder para el bien común. El miedo a repetir errores pasados ha creado una cultura política donde el objetivo principal parece ser evitar cualquier decisión controvertida.

Dos visiones enfrentadas del poder

Dunkelman enmarca este dilema en la tensión histórica entre los ideales hamiltonianos y jeffersonianos. Los primeros apuestan por centralizar el poder, buscar eficiencia ejecutiva y tomar decisiones difíciles en nombre del bien común. Los segundos privilegian la difusión de autoridad, la protección frente a abusos y la defensa de derechos individuales.

Ambas visiones han contribuido al desarrollo democrático, pero la deriva excesiva hacia el jeffersonianismo ha dejado al país sin mecanismos para coordinar acciones de gran escala. Se exige al Estado que resuelva problemas complejos mientras se le niegan las herramientas para hacerlo.

El coste de la inacción

La parálisis tiene consecuencias reales. La crisis de vivienda, el cambio climático, la modernización de infraestructuras y la transición energética requieren decisiones difíciles. No existe forma de servir al bien común sin exigir algún coste a alguien, y los gobiernos existen precisamente para determinar cómo se reparten esos costes y beneficios.

La vetocracia ha hecho que el precio de no decidir recaiga sobre todos: viviendas inaccesibles, infraestructuras obsoletas y creciente desconfianza institucional. Esta incapacidad de cumplir promesas alimenta el populismo y crea un círculo vicioso donde la fe en el gobierno se erosiona progresivamente.

Lecciones desde el poder sin límites

Robert Moses, el controvertido urbanista neoyorquino, ocupa un lugar especial en el análisis de Dunkelman. Durante décadas, Moses transformó Nueva York con autopistas y grandes proyectos, ejerciendo un poder ejecutivo prácticamente sin restricciones. Su legado es ambivalente: dotó a la ciudad de infraestructuras esenciales, pero también destruyó barrios y desplazó a miles de personas.

Dunkelman no rehabilita acríticamente a Moses, pero sí cuestiona la narrativa dominante que presenta la construcción agresiva como un vicio político. La lección no es que el poder deba ser temido y limitado a toda costa, sino que debe ejercerse con responsabilidad y controles adecuados, sin perder de vista la necesidad de actuar.

Hacia un nuevo equilibrio

La propuesta de Dunkelman es clara: el progresismo debe redescubrir sus raíces y reconciliar la protección de derechos individuales con la urgencia de hacer cosas. Un “neohamiltonianismo” podría permitir al gobierno impulsar proyectos de gran escala, aceptando que toda decisión importante implica trade-offs y costes.

Esto no significa abandonar la transparencia ni los controles democráticos, sino reconocer que la acción colectiva requiere, ocasionalmente, delegar poder y asumir riesgos. La cultura política debe evolucionar para valorar no solo la protección frente a abusos, sino también la capacidad de construir y resolver problemas complejos.

Un fenómeno global

Aunque Dunkelman se centra en Estados Unidos, la vetocracia afecta a muchas democracias desarrolladas. Alemania enfrenta dificultades similares para ejecutar grandes proyectos debido a la proliferación de regulaciones y la fragmentación del poder. En España, la lentitud administrativa y la judicialización política han convertido la ejecución de infraestructuras en procesos interminables.

La pregunta de fondo es universal: ¿cómo equilibrar la protección de derechos individuales con la necesidad de actuar en beneficio colectivo? ¿Cómo evitar que el miedo a los errores del pasado paralice la capacidad de construir el futuro?

El futuro del progresismo

El reto para cualquier movimiento que aspire a transformar la sociedad es doble. Debe mantener su compromiso con la justicia, la equidad y la participación ciudadana, pero también recuperar la ambición de hacer cosas grandes que mejoren la vida de millones de personas.

La restauración de la confianza en el gobierno democrático pasa por demostrar que las instituciones pueden funcionar y que los problemas pueden resolverse. El éxito futuro del progresismo dependerá de su capacidad para reconciliar protección y acción, ofreciendo una visión que combine ambos imperativos.

El momento de elegir

Why Nothing Works es una llamada de atención para quienes creen en el poder transformador de la política. La vetocracia no es un destino inevitable, sino el resultado de decisiones que pueden revisarse. La historia demuestra que es posible construir, innovar y avanzar, siempre que exista voluntad para asumir los costes inherentes a toda acción colectiva.

En un mundo marcado por crisis globales y desafíos complejos, la capacidad de hacer cosas será la medida última del progreso. El futuro pertenece a quienes sean capaces de superar el bloqueo y reimaginar lo posible. La pregunta no es si podemos permitirnos actuar, sino si podemos permitirnos seguir sin hacerlo.