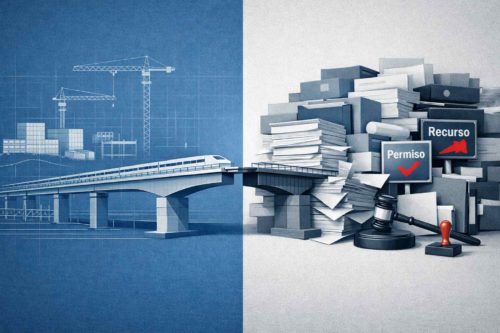

Hay una escena mental que se repite cada vez que alguien compara China con Estados Unidos (y, de rebote, con Europa). En un lado: líneas de tren que aparecen donde hace nada había campo, fábricas que crecen como hongos, barrios enteros conectados por autopistas nuevas, parques industriales con una coreografía casi militar. En el otro: proyectos que tardan años en arrancar, presupuestos que se recalientan, permisos que se encadenan, tribunales, recursos, comisiones, vetos cruzados. No es solo una discusión sobre “quién construye más”. Es una discusión sobre qué tipo de sociedad es capaz de convertir una decisión en materia.

Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (Dan Wang, W. W. Norton) entra en ese territorio con una tesis que se ha repetido en entrevistas, reseñas y notas editoriales: China funciona, en buena medida, como un “estado de ingenieros”; Estados Unidos, como una “sociedad de abogados”. La fórmula es provocadora —y por eso engancha—, pero no pretende ser un chiste. Es un marco: una manera de explicar por qué ciertos sistemas políticos y culturales tienden a la ejecución rápida y otros a la fricción permanente.

Antes de seguir, una aclaración importante: lo que viene a continuación no es una reseña “de lectura subrayada página a página”, sino un resumen interpretativo de la idea central del libro tal como aparece en entrevistas públicas, reseñas en medios económicos y tecnológicos, y descripciones editoriales y bibliotecarias. Interesa el argumento y su utilidad como lente para pensar —y también sus límites—, no fingir una experiencia de lectura que aún no se ha tenido.

Ingenieros vs abogados: la tesis central de Breakneck

La contraposición “ingenieros” / “abogados” puede sonar injusta, incluso caricaturesca, pero funciona como un atajo para señalar dos estilos de gobernanza.

En la lógica ingenieril, el Estado se parece a un proyecto: se define un objetivo, se asignan recursos, se construye, se itera, se corrige. Si algo bloquea el plan, el impulso natural es resolver el bloqueo. La prioridad es el resultado material.

En la lógica legalista (o procedimental), la prioridad es otra: el proceso, la responsabilidad, la capacidad de impugnar, el control del poder, la protección frente a arbitrariedades. Eso genera contrapesos valiosos… y también puede generar parálisis.

Wang, al menos en la forma en que se resume su marco, no está diciendo “los abogados estorban” ni “los ingenieros mandan mejor”. Señala que las profesiones que dominan la élite institucional dejan huella: en cómo se toman decisiones, qué se considera un éxito, qué se penaliza, qué se tolera y qué se celebra.

El mérito del planteamiento está en que obliga a mirar más allá del tópico “China es eficiente”. Eficiente, ¿en qué sentido? ¿A costa de qué? ¿Con qué consecuencias cuando el objeto a optimizar no es una vía férrea sino la vida de millones de personas?

Cómo China construye infraestructura a gran escala

Una parte importante del libro —según sumarios y reseñas— se apoya en el contraste entre la capacidad china de construir infraestructura y la dificultad occidental para ejecutar proyectos complejos. Es el argumento más visible porque es el más tangible: hormigón, acero, redes, ciudades. Aquí la idea no es solo “han construido mucho”, sino que han desarrollado una máquina de coordinación: instituciones capaces de alinear gobiernos locales, empresas, financiación, permisos y mano de obra con una fricción relativamente baja.

Es tentador quedarse en la postal: “qué bárbaro, cómo levantan cosas”. Pero lo relevante es el mecanismo. Si el libro acierta, sugiere que la infraestructura no es solo un resultado: es una señal de capacidad estatal. Un sistema puede ser riquísimo y, aun así, no ser capaz de ejecutar. Y un sistema puede ser muy desigual, incluso injusto, y aun así levantar megaproyectos.

Esa diferencia importa porque, en el siglo XXI, la competencia no se juega solo en “tener ideas”, sino en hacer realidad sistemas complejos: transición energética, redes eléctricas, fabricación avanzada, semiconductores, logística, vivienda, resiliencia climática. Todo eso requiere ingeniería, sí, pero también administración, coordinación, disciplina presupuestaria y una cierta tolerancia social al cambio.

Ahora bien: la capacidad de construir rápido tiene una cara B que suele olvidarse. Un sistema que puede ejecutar sin demasiada fricción también puede equivocarse sin demasiada fricción. Puede sobredimensionar, malgastar, crear burbujas de inversión pública o privada, desplazar poblaciones, destruir tejido social. La velocidad es una ventaja… y una forma de riesgo.

Ventaja industrial china: fabricación, escala y conocimiento acumulado

Otra capa del argumento —muy presente en las reseñas— tiene que ver con la tecnología entendida de manera menos glamourosa. Occidente, sobre todo en el ecosistema mediático, suele tratar la tecnología como si fuera principalmente I+D y software: patentes, papers, startups, rondas, “disrupción”. La lectura de Wang desplaza el foco hacia algo más pedestre pero decisivo: la profundidad industrial.

La ventaja china no estaría únicamente en producir barato, sino en haber construido un ecosistema donde el conocimiento práctico —cómo se fabrica algo de verdad, cómo se escala, cómo se reduce coste, cómo se corrige un proceso— está distribuido y se acumula. Eso crea una especie de inercia: incluso aunque una empresa concreta falle, el sistema conserva el aprendizaje.

Este enfoque incomoda a los países que se han desindustrializado: sugiere que recuperar capacidad industrial no es cuestión de “un plan” o “una ley”, sino de reconstruir pacientemente un tejido de proveedores, habilidades, formación profesional, logística, energía y cultura del hacer. Es menos épico que hablar de inteligencia artificial, pero probablemente más decisivo.

Ingeniería social en China: del hijo único al Zero-Covid

Aquí es donde Breakneck se vuelve más interesante (y más incómodo). En sinopsis y críticas se mencionan episodios como la política del hijo único, el Zero-Covid y la vigilancia de minorías étnicas. Eso indica que el libro no se queda en la admiración por la infraestructura, sino que se adentra en el terreno donde la metáfora del ingeniero se vuelve peligrosa: cuando el sistema cree que puede optimizar demografía o conducta con el mismo espíritu con el que optimiza un puente.

No hace falta entrar en detalles escabrosos para captar el punto: si concibes la sociedad como un sistema controlable, es fácil caer en el “solucionismo” autoritario. El objetivo manda. Los efectos secundarios se aceptan como un coste. La disidencia se trata como ruido del sistema. Y la vida humana, en el peor caso, se convierte en variable de ajuste.

El atractivo de este tramo es que evita el entusiasmo ingenuo: “ojalá fuéramos así de eficaces”. La eficacia, sin contrapesos, puede ser brutal. En este sentido, la contraposición con el legalismo occidental deja de parecer un defecto y empieza a parecer, también, un seguro: lento, frustrante, pero protector frente a desastres morales a gran escala.

La pregunta que se asoma aquí no es “quién lo hace mejor”, sino “qué estamos dispuestos a perder para ganar capacidad de ejecución”. Ese dilema, en Europa, está ya sobre la mesa cuando se habla de energía, vivienda, defensa, infraestructura digital o industria crítica.

Autarquía tecnológica: el giro de China hacia la “Fortress China”

Otra idea asociada al libro es la evolución hacia una China más cerrada o más “fortaleza”. Encaja con el contexto de los últimos años: rivalidad tecnológica, controles a exportaciones, guerra comercial, sanciones, presión sobre cadenas de suministro y un giro global hacia la seguridad económica.

En ese escenario, “ingenierizar el futuro” ya no significa solo crecer; significa asegurar autonomía, reducir dependencias, controlar componentes críticos. El futuro se vuelve un entorno hostil, y la planificación industrial se reinterpreta como estrategia de supervivencia.

Este punto interesa especialmente a lectores occidentales porque conecta con un debate doméstico: ¿hasta qué punto la globalización nos hizo eficientes pero vulnerables? ¿Cuánto tejido productivo es razonable recuperar? ¿Qué significa soberanía tecnológica cuando el stack (chips, energía, materiales, nube, datos) está repartido entre potencias rivales?

Por qué Occidente ha perdido capacidad de ejecución

Una de las razones por las que el marco de Wang ha tenido eco es que no habla solo de China. Habla, implícitamente, del declive de la capacidad occidental para ejecutar proyectos grandes. Conviene ir con cuidado: no se trata de nostalgia industrial ni de desprecio por el Estado de derecho, sino de una constatación ampliamente compartida en Europa y Estados Unidos: cada vez es más difícil construir (infraestructura, vivienda, energía) sin que el sistema se atasque.

En la cultura política occidental, tras décadas de énfasis en transparencia, cumplimiento y control del poder, se ha afinado muchísimo la maquinaria del “no”. Esa maquinaria evita abusos, pero cuando todo puede ser vetado, impugnado o retrasado indefinidamente, la sociedad pierde capacidad de mover recursos hacia objetivos colectivos.

Según la lectura que se hace de Breakneck, la clave estaría en un equilibrio: Occidente necesita recuperar una cultura de ingeniería y ejecución; China necesitaría más mecanismos de corrección institucional y protección individual. Esa simetría es importante porque evita el error de pensar que el camino es “parecernos a China”. El reto sería reconstruir capacidad material sin debilitar derechos.

Críticas y límites de la tesis “ingenieros vs abogados”

La fórmula “ingenieros vs abogados” funciona, pero también simplifica. Conviene mantener algunas correcciones a la vista para no convertirla en dogma.

Primero: China no es una máquina perfecta de ejecución. Hay burocracia, corrupción, incentivos perversos, luchas internas y proyectos fallidos. La velocidad no elimina la mala planificación; a veces la amplifica.

Segundo: Estados Unidos (y Europa) no son un bloque homogéneo de parálisis. Hay sectores y momentos de ejecución formidable: cuando hay consenso político, amenaza externa, financiación estable o diseños institucionales alineados con el objetivo. La propia historia de la industrialización estadounidense que Wang evoca funciona como recordatorio.

Tercero: el derecho no es un capricho. Es una tecnología social: probablemente la mejor invención occidental para domesticar el poder. Tratarlo solo como freno sería ingenuo.

Y, aun así, el marco resulta útil por una razón sencilla: obliga a preguntar qué tipo de incentivos, élites y procesos se están cultivando. ¿Se premia a quien ejecuta o a quien bloquea? ¿Se prestigia el hacer o el señalar riesgos? ¿Existen instituciones capaces de aprender y corregir sin quedar atrapadas en litigios infinitos?

Qué aporta Breakneck al debate sobre capacidad estatal y gobernanza

Más allá de coincidir o no con el enfoque, hay algo valioso en este tipo de libros: obligan a pensar en términos de capacidad real. No basta con “tener razón”, “tener valores” o “tener un plan”. Hace falta un sistema que convierta objetivos en resultados sin destruir, por el camino, aquello que se quería proteger.

En Europa, esa tensión está en el centro del debate contemporáneo. Queremos transición energética rápida, pero cuesta desplegar renovables y redes. Queremos vivienda asequible, pero los proyectos se eternizan. Queremos autonomía tecnológica, pero la reindustrialización tropieza con costes, normativas, falta de mano de obra y ciclos políticos cortos.

Breakneck —al menos en la versión que filtra el ecosistema de reseñas, entrevistas y notas promocionales— ofrece una lente útil: mirar el mundo como una disputa entre capacidad de ejecución y capacidad de control del poder, y aceptar que ambas son necesarias. La pregunta interesante ya no es “¿quién gana?”, sino: ¿seremos capaces de diseñar instituciones que construyan sin atropellar, que aceleren sin volverse ciegas, que permitan hacer cosas grandes sin convertir a la sociedad en un experimento?

Esa es la clase de pregunta que no se resuelve con un eslogan. Pero un buen eslogan, a veces, sirve para abrir la discusión correcta.