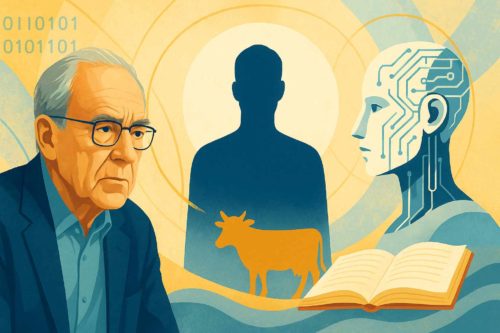

En un momento histórico donde la tecnología digital y la inteligencia artificial avanzan a un ritmo vertiginoso, donde los límites entre lo humano, lo animal y lo maquinal parecen difuminarse, surge una obra fundamental que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. “El ser que cuenta“representa la culminación del pensamiento filosófico de Víctor Gómez Pin, catedrático barcelonés nacido en 1944, formado en la Sorbona y con una extensa trayectoria académica en universidades europeas.

La relevancia de esta obra radica en su valiente posicionamiento contra la corriente dominante del reduccionismo científico y tecnológico que tiende a diluir la excepcionalidad humana. En un panorama intelectual donde abundan las voces que proclaman el “fin de la excepción humana”, Gómez Pin se erige como un defensor riguroso de nuestra singularidad, no desde posiciones dogmáticas o religiosas, sino desde un análisis filosófico profundo que dialoga con los últimos avances científicos.

Este ensayo llega en un momento crucial, cuando la inteligencia artificial generativa ha alcanzado capacidades que hace apenas unos años parecían ciencia ficción, y cuando los debates sobre los derechos de los animales y la posible conciencia de las máquinas ocupan un lugar central en la discusión pública. “El ser que cuenta” no rehúye estos debates, sino que los afronta con rigor y profundidad, ofreciendo una perspectiva humanista renovada para el siglo XXI.

El contexto de la obra: el cuestionamiento de la excepcionalidad humana

Para comprender la importancia de este libro, resulta necesario situarlo en el contexto actual donde dos grandes fuerzas parecen cuestionar la tradicional visión del ser humano como entidad excepcional en el universo:

Por un lado, los avances en genética nos presentan como “un contingente y tardío escalón en la historia evolutiva”, relativizando nuestra posición en la escala natural. Por otro, el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial sugiere la posibilidad de que las máquinas puedan eventualmente reemplazarnos en funciones que considerábamos exclusivamente humanas: el conocimiento, el juicio y la creación.

Frente a este panorama, Gómez Pin examina críticamente la tesis reduccionista que pretende “bajar al ser humano de su podio”, pero lo hace con un escrupuloso respeto por las disciplinas científicas en las que esta visión busca apoyo. No se trata de una negación dogmática del avance científico, sino de un análisis filosófico riguroso que busca reivindicar “la excepcionalidad del animal humano” y “el peso de nuestra frágil y abisal inteligencia”.

Como señala el propio autor en una entrevista concedida a EFE: “Nuestra época vive una pulsión nihilista que pone en duda la singularidad del ser humano. Hubo tiempos, como en el humanismo, en que se defendía la dignidad del ser de razón”. Esta observación sitúa el libro no solo como un análisis filosófico, sino también como una respuesta a una tendencia cultural más amplia que parece dispuesta a renunciar a la idea de la dignidad humana especial.

La tesis central: el ser humano como ser que cuenta

El título de la obra juega magistralmente con un doble sentido que sintetiza la posición del autor:

- El ser humano “cuenta” en el sentido de que tiene importancia, peso ontológico, relevancia en el universo.

- El ser humano es el que “cuenta” narrativamente, el que da testimonio y sentido a la realidad a través del lenguaje.

Como el propio Gómez Pin expresa: “Por su ansia de contar y su empeño en dar cuenta de las cosas, el humano importa, es decir, se alza como el ser que cuenta”. Esta dualidad constituye el eje vertebrador de toda la obra y permite al autor desarrollar una defensa de la singularidad humana que no cae en posiciones dogmáticas ni en la simple negación de los avances científicos.

La propuesta de Gómez Pin para considerar qué es un ser humano, esto es, cuál es su singularidad y lo que le diferencia de los animales y las máquinas, pasa por Kant y sus tres juicios: el de la razón teórica (o pura), el de la razón práctica y el del juicio estético. Esta aproximación kantiana le permite articular una visión integral de la inteligencia humana que va más allá de la mera capacidad de procesamiento de información.

La crítica al reduccionismo científico

Uno de los aspectos más valiosos del ensayo es su crítica al reduccionismo científico que pretende explicar lo humano como un mero objeto natural más. Gómez Pin identifica una aporía fundamental en este intento: “El objeto de la ciencia es la naturaleza, no el ser que piensa la naturaleza”.

Esta distinción resulta crucial para comprender por qué la ciencia, siendo una creación humana, no puede explicar completamente al ser humano mismo. Como señala el autor, “la ciencia es fruto del hombre, y por ello el hombre mismo no puede ser homologado a nada de lo que la ciencia explora”.

El filósofo no niega el valor de la ciencia ni sus descubrimientos, pero señala sus límites intrínsecos cuando pretende abordar la totalidad de lo humano. La ciencia es “una manifestación del lenguaje que se refiere a cosas que no son el propio lenguaje”, y por tanto no puede convertir al lenguaje mismo (y al ser que lo produce) en un mero objeto de estudio sin caer en una circularidad problemática.

Esta crítica al reduccionismo no es meramente teórica, sino que tiene importantes implicaciones éticas. Como advierte Gómez Pin en su entrevista con EFE, el reduccionismo resulta inadecuado tanto desde el punto de vista epistemológico como ético, pues al reducir al ser humano a un mero objeto de estudio, se pierde de vista su dignidad intrínseca.

Las dimensiones irreductibles de la inteligencia humana

Para Gómez Pin, la inteligencia humana presenta tres dimensiones entrelazadas que la hacen única:

- La dimensión cognoscitiva, relacionada con el conocimiento objetivo

- La dimensión estética, vinculada a la creación y apreciación artística

- La dimensión ética, concerniente a los juicios morales

Lo característico de nuestra inteligencia no es solo poseer estas dimensiones, sino el hecho de que están indisolublemente entrelazadas, formando una unidad que no se observa en ningún algoritmo por sofisticado que sea.

Esta visión tridimensional de la inteligencia humana permite a Gómez Pin establecer una distinción cualitativa, no meramente cuantitativa, entre la inteligencia humana y la llamada “inteligencia artificial”. Mientras que los algoritmos pueden procesar información y realizar tareas específicas con gran eficiencia, carecen de esa integración de las dimensiones cognoscitiva, estética y ética que caracteriza a la inteligencia humana.

El lenguaje como matriz de la singularidad humana

Un aspecto central en la argumentación de Gómez Pin es el papel del lenguaje como matriz de toda riqueza humana. El lenguaje no es una herramienta que poseamos, sino algo que nos constituye esencialmente. Como señala el autor: “No somos propietarios del lenguaje, como pretende el algoritmo, sino siervos del mismo”.

Esta concepción del lenguaje como algo que nos trasciende y nos constituye simultáneamente permite a Gómez Pin establecer una diferencia cualitativa entre la comunicación humana y los sistemas de comunicación animal o los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. La imbricación de sintaxis y semántica que caracteriza nuestro lenguaje no se encuentra en ningún otro sistema conocido.

El lenguaje humano abarca:

- La ciencia y el conocimiento objetivo

- La poesía y la creación artística

- Incluso nuestra capacidad para la locura

Por ello, el autor sostiene que el lenguaje es “lo más precioso que tenemos” y que el ser humano “sigue siendo la unidad focal de significación del universo”, una afirmación que contrasta con las tendencias contemporáneas a relativizar nuestra posición.

Esta centralidad del lenguaje en la definición de lo humano permite a Gómez Pin desmontar los intentos de considerar “lenguaje” a los códigos comunicativos de los animales, así como rechazar la idea de que las máquinas puedan ser consideradas “objetos sintientes”. La pregunta fundamental que subyace a este análisis podría formularse así: “¿Somos acaso los humanos, aun siendo mamíferos, los únicos poseedores de una característica propia que nos destinaría a un lugar exento y separado dentro de la zoología?”.

La defensa de la naturaleza y la dignidad humana

Un aspecto particularmente interesante de la obra es cómo Gómez Pin establece una conexión entre la defensa de la naturaleza y la dignidad humana. Lejos de ver estas preocupaciones como contrapuestas (como ocurre en ciertos discursos ecologistas radicales), el autor señala que:

- Proteger la naturaleza es una condición para la vida digna

- “Solo un ser que razona puede proteger la naturaleza, pero también puede degradarla. Esa equivalencia es exclusiva de nosotros”

Esta perspectiva integra la preocupación ecológica dentro de una visión humanista, en lugar de oponerlas como suele ocurrir en muchos debates contemporáneos. Para Gómez Pin, la defensa de la naturaleza no implica la negación de la excepcionalidad humana, sino que, paradójicamente, es precisamente nuestra singularidad la que nos otorga la responsabilidad de proteger el entorno natural.

La apertura a nuevas posibilidades

A pesar de su defensa de la singularidad humana, Gómez Pin mantiene una postura abierta ante las posibilidades futuras. El autor reconoce que la revolución tecnológica podría eventualmente demostrar que “la vida no es una condición indispensable para la inteligencia lingüística” y que podríamos llegar a hablar con propiedad de “una conciencia sin vida”.

Esta apertura refleja la honestidad intelectual del autor, que no cierra dogmáticamente las puertas a evoluciones futuras de la tecnología, aunque mantiene una posición crítica frente a los entusiastas postulados del transhumanismo que prometen incluso la inmortalidad.

En este sentido, “El ser que cuenta” no es un libro reaccionario que se oponga ciegamente al progreso científico y tecnológico, sino una invitación a pensar críticamente sobre las implicaciones filosóficas y éticas de estos avances. Como señala el crítico de DistritoJazz, se trata de “un trabajo muy serio y minucioso, nada que ver con muchos de esos libros de filosofía que parecen más bien sacados de los suplementos culturales de los periódicos”.

La negación de la singularidad como evasión

Una de las reflexiones más provocadoras del libro aparece en su epílogo, donde Gómez Pin se pregunta: “¿Por qué se niega la primacía del ser que es principio de toda afirmación como de toda negación?”.

Su respuesta sugiere que esta negación podría ser una forma de evasión: “La respuesta es quizá que ello evita la confrontación inevitable con la tremenda realidad de lo que somos”. Esta “denegación de la certeza” y “deseo de equiparación con animales, máquinas y, eventualmente, árboles” sería una forma de negación de la realidad, una manera de eludir nuestra propia condición.

Esta hipótesis psicológica sobre las motivaciones profundas del reduccionismo contemporáneo añade una dimensión adicional al análisis, sugiriendo que quizás la negación de la singularidad humana responde más a un deseo de evasión que a conclusiones derivadas rigurosamente de la evidencia científica.

Implicaciones educativas y pedagógicas

Desde una perspectiva pedagógica, “El ser que cuenta” ofrece valiosas reflexiones para repensar la educación en la era digital:

- La necesidad de una educación humanística que complemente la formación técnica y científica, reconociendo las dimensiones irreductibles de la inteligencia humana.

- La importancia de cultivar el lenguaje no como mera herramienta de comunicación, sino como matriz de toda riqueza humana, incluyendo la ciencia, el arte y la ética.

- El valor de fomentar un pensamiento crítico que no se deje deslumbrar por los avances tecnológicos, pero tampoco los rechace dogmáticamente.

- La relevancia de una educación que reconozca la singularidad humana sin caer en antropocentrismos destructivos, integrando la preocupación ecológica dentro de una visión humanista.

En un momento en que los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de adaptarse a la revolución digital sin perder de vista los valores humanísticos fundamentales, las reflexiones de Gómez Pin ofrecen un marco conceptual valioso para pensar esta transformación.

Un ensayo necesario para nuestro tiempo

“El ser que cuenta” se presenta como un ensayo necesario en un momento histórico donde la singularidad humana está siendo cuestionada desde múltiples frentes. Con rigor filosófico pero sin hermetismo académico, Víctor Gómez Pin ofrece una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial.

Como señala Félix de Azúa, este libro es “un ensayo imprescindible para aquellos que aún estén en lucha contra el nihilismo”, una defensa de la dignidad humana que no se basa en dogmas religiosos ni en un antropocentrismo ingenuo, sino en un análisis riguroso de las capacidades y límites tanto de la ciencia como de la tecnología.

En un mundo cada vez más dominado por algoritmos y donde la desvinculación entre el ser humano y la naturaleza parece agudizarse, la obra de Gómez Pin nos recuerda que “el ser humano sigue siendo la unidad focal de significación del universo”, no por decreto divino ni por arrogancia antropocéntrica, sino por su capacidad única de dar testimonio y sentido a la realidad a través del lenguaje. Este libro constituye una lectura fundamental para educadores, filósofos, científicos y cualquier persona interesada en comprender los desafíos que plantea la revolución tecnológica a nuestra concepción de lo humano.

En definitiva, “El ser que cuenta” no es solo un análisis filosófico de la condición humana, sino también una invitación a recuperar la confianza en nuestra propia singularidad, a valorar nuestra capacidad de razonamiento y juicio en un momento en que estas facultades parecen estar siendo delegadas cada vez más en sistemas algorítmicos. Como concluye el propio Gómez Pin, “tú que me lees eres más que una vaca y un código”, una afirmación que, en su aparente simplicidad, encierra toda la profundidad de su pensamiento.