Hoy podría haber sido un día cualquiera, pero un hecho rompe con la inercia de la falsa estabilidad, llega el susto de Chipre. O lo que es lo mismo, la UE confisca una parte de los ahorros de los chipriotas.

Hoy podría haber sido un día cualquiera, pero un hecho rompe con la inercia de la falsa estabilidad, llega el susto de Chipre. O lo que es lo mismo, la UE confisca una parte de los ahorros de los chipriotas.

Bajo el eufemismo de impuesto sobre los depósitos, indefensión de los ciudadanos, víctimas de un sistema cada vez más imperfecto e injusto. No es una historia nueva. Es un acto más de la lucha por mantener el statu quo aunque eso suponga alejarse un poco más del ciudadano.

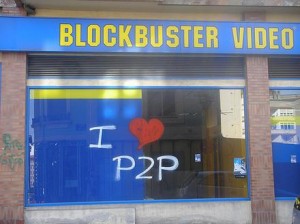

No hay salida. Ya es hora de apostar sin ambages por la única opción con alguna posibilidad, la promesa de internet. La esperanza es que las redes distribuidas reduzcan el poder de las instituciones de la era post-industrial y emerja un contra-poder real.

Como me decía mi amigo Gonzalo Martín: “Redes que deshacen el control de nodos centrales por los que pasa la información y, como en este caso, la energía. Redes que deshacen el concepto de estado nación, el modelo de producción de la cadena de montaje trasladada a los servicios para pasar a redes colaborativas en formato peer to peer. Energía y comunicaciones distribuidas anticipan otro mundo. Lo conoces bien porque es el mismo modelo que hace que la televisión – no digamos la venta de copias de música o cine – entre en crisis. Y precisamente por eso lo que vamos a ver es la resistencia brutal, incansable de los mismos poderes que bloquean o intentar bloquear la red a la pérdida de control sobre la distribución energética: se pierden las rentas extraordinarias que genera una concepción del capitalismo basada en las relaciones privilegiadas con el estado.”

Es hora de apostar por una forma diferente de hacer las cosas. No hay que tratar de deshacer los nudos del poder, son demasiado fuertes y poderosos. Simplemente hay que hacerlo sin ellos. Una de las alternativas es la ‘Economía del Intercambio’ o ‘Economía P2P” o como muy bien definen en Fair Companies “Capitalismo P2P como antídoto contra el capitalismo de amigotes”. Y atención, esto afecta a todos los sectores e industrias: educación, telecomunicaciones, energía, entretenimiento, automoción, hostelería,…

La economía del intercambio se teorizó como la tercera economía (la primera seria el dinero, la segunda, el crédito). Se basaba en recursos compartidos, fueran bienes físicos o conocimientos. La tecnología la ha metamorfoseado, transformándola, amplificándola y acelerándola desde que apareció el intercambio vía internet, hace poco más de 15 años.

La economía de intercambio (o P2P) viene a romper con la hegemonía de la economía de la escasez que tan bien le ha sentado al capitalismo (al compartir un bien se pierde parte de su valor). La propuesta del P2P es que en la falsa abundancia de la era-post industrial o consumista, podemos explotar los recursos de una forma diferente.

Es importante destacar que llegamos a este punto por dos caminos diferentes que han acabado por converger. Por una lado, los entusiastas herederos de la ética hacker y su “Desconfía de la autoridad: promueve la descentralización” o “la información debería ser libre”. Por otra lado, la “realidad del consumidor- productor y su adaptación astuta a una situación cambiante.”

Estamos ante una corriente que no es una tendencia, es una realidad (‘The rise of the sharing economy’). Las cifras no paran de crecer. Los expertos estiman que la economía de consumo colaborativo generará a sus usuarios beneficios de 3.500 millones de dólares en 2013, con un ritmo de crecimiento anual del 25%.

Modelos más o menos puros de P2P que tienen como común denominador la desintermediación y el negocio entre iguales, en las que creador y consumidor, se (con)funden. Ahí están los ejemplos de Airbnb, Fon, Task Rabbit, Socialcar, Skillshare, pasando por Comunitae u otros ejemplos más o menos lejanos como Foxize, lo demuestran. El caso de ZipCar recientemente adquirida por Avis a cambio de 500 millones de dólares, no es casualidad. “Todo lo que pueda ser intercambiable genera(rá) su plataforma” dice Javi Creus.

No sé si la “la propiedad será para los idiotas” como preconiza Graham Hill, lo que sí sé, es que propiedad significa “menos flexibilidad, más responsabilidad, mayores costes económicos y financieros“. Aunque parezca una rareza, comprar cosas y tener propiedades, empieza a ser obsoleto para una sociedad que se ha entregado a ello a base de un crédito insostenible.

Esta transformación no es una cruzada anti-consumo, la economía P2P transita por el mismo camino del ‘háztelo tú mismo’, la ‘educación bajo demanda‘ o la próxima de la ‘impresión 3D casera’, combinada con Internet y cierta herencia gremial, cuestiona el modelo industrial tradicional, ese que mira al consumidor y productor en roles fijos y no intercambiables

Empiezan a emerger factorías nicho que quizás algún día compitan con sus productos ‘forever products’ (productos que duran para siempre) con los productos de ‘obsolescencia programada‘ de los gigantes industriales. Cuyo peor exponente son las fábricas chinas de Foxconn en las que se producen millones de iPhones y iPad, sin importar demasiado los derechos humanos.

La economía P2P ya está aquí y el boom consumo colaborativo es un hecho. La necesidad se ha hecho virtud a causa del contexto. Los nuevos servicios para alquilar, compartir, intercambiar, acceder al bienestar mediante el alquiler o intercambio, para sacar el máximo jugo posible a todo lo que poseemos o sabemos, transformarán la economía. No olvidemos que no sólo hace referencia a objetos, también a conocimientos. La escasez de la crisis sería menor si muchos de los bienes, ya sean materiales o inmateriales, pudieran reutilizarse, generaríamos más valor.

La P2P Foundation apuesta por “la inteligencia colectiva” para alcanzar “la democracia real”. Esta será (es) una buena manera de empezar a puentear al establishment, reconfigurar el poder y empezar una era diferente.